摘要:现有的非遗话语常常将UNESCO框架下的非遗保护工程作为新生事物,与中国近现代以来对传统文化的破坏相对照,以强调二者之间的差异性。本文则以河北涉县娲皇宫及其女娲信仰为个案,梳理其自明、清、民国直至当代的近400年本土非遗保护实践的历程,凸显历史上不同行动主体在相关方面的长期工作,认为中国本土的非遗保护实践有着漫长的历程,它为21世纪初UNESCO发动的非遗保护工程在中国的顺利开展提供了内因,对后者的评价,应当放置于本土非遗保护的整体历史中加以关照;不同历史阶段的本土非遗保护实践之间及其与UNESCO框架下的非遗保护工程之间存在着内在的关联性;中国本土淬炼出的非遗保护经验,比如注重“内价值”以及官民协作模式,为今天的非遗保护工程提供了有益的借鉴。

关键词:非物质文化遗产;本土实践;整体保护史;关联性;女娲信仰;娲皇宫

作者简介:杨利慧,女,新疆阜康人,北京师范大学教授,博士生导师,研究方向为民俗学、民间文学、神话学、非物质文化遗产保护等。本文的主要观点曾在“非物质文化遗产保护的政策与实践:中国与美国的比较”(Intangible Cultural Heritage Policies and Practices for Safeguarding Traditional Cultures-Comparing China and the United States)国际学术论坛(美国新墨西哥州圣菲市,2013年4月9~12日)上宣讲过,感谢田青、马盛德、高丙中以及Robert Baron,Nick Spitzer,Jessica Anderson-Turner等专家的指教!

非物质文化遗产(下文简称“非遗”)近10多年来已日益成为中国社会及学术界广泛关注和讨论的一个热点话题,研究成果迄今已十分丰硕。总体来看,已有研究的重点,主要是以2003年联合国教科文组织(以下简称“UNESCO”)通过并随即广泛实施的《保护非物质文化遗产公约》(以下简称“《公约》”)及其确立的工作框架为基本语境,以中国加入《公约》之后的保护实践为聚焦点,或梳理“非遗”概念及其保护理念发展的历史源流,或阐述其产生的重要意义,或讨论具体的传承和保护措施,或反思保护过程中存在的问题,如此等等。在笔者看来,相关的研究话语在总体上存在着两个明显的不足:第一、常常将UNESCO框架下的非遗保护工程与近百年来的中国文化发展进程,尤其是对待传统文化态度较为激进的“五四新文化运动”和“文化大革命”时期做比较,而缺乏对更为长时段的历史,尤其是本土文化保护的整体历史的关照;第二、与上一不足相应,UNESCO框架下的非遗保护工程往往被视为新生事物,与中国本土的文化观念相对照,有时甚至对立起来,在“新”与“旧”的对比中,强调二者之间的差异性。比如,高丙中在其卓有影响的《中国非物质文化遗产保护与文化革命的终结》一文中,指出“非物质文化遗产保护……以浓墨重彩重绘了中国的文化地图,创造了新的历史。它带着新的话语进来,……重新高度肯定原来被历次革命所否定的众多文化事项的价值;它开启了新的社会进程,以文化共生的生态观念和相互承认的文化机制终结中国社会盛行近百年的文化革命,为近代以来在文化认同上长期自我扭曲的文化古国提供了文化自觉的方式……”①户晓辉在《〈保护非物质文化遗产公约〉能给中国带来什么新东西—兼谈非物质文化遗产区域性整体保护的理念》一文中也指出:“联合国教科文组织(UNESCO)的《保护非物质文化遗产公约》通过新术语的使用和界定可能为中国乃至世界带来新框架、新伦理、新思维和新举措,也就是给中国社会输入现代价值观(普遍的道德标准和人权观念)……”②这些UNESCO发起的非遗保护工程对于中国文化、社会以及学术产生的重大意义的深刻阐述和满怀热情的高度赞誉,我十分认同———非遗工程的开展的确为中国现代文化观念的重塑创造了新契机,带来了诸多新变化。不过,在我看来,这些论述忽视或者低估了另一个维度———中国本土非遗保护实践历史的重要性。显然,非遗保护并非是从UNESCO开始的,远在该工程之前,中国本土社会的类似的保护实践已经展开(尽管使用了不同的名称)。对于这一点,迄今的“非遗”话语大多较为忽视,中国历史上不同的行动主体(政府、知识分子以及普通百姓等)在相关方面的长期工作,没有得到应有的梳理和呈现。尽管也有一些相关人士意识到这一维度的重要性,比如文化部副部长项兆伦在今年6月10日召开的“第六届成都非遗节国际论坛”上,在谈及“中国非物质文化遗产保护的理念与实践”时,便指出“1979年开始,中国开展了对民族民间文艺现象的调查,迄今已收集资料约50亿字,出版了《十大民族民间文艺集成志书》318卷,约4.7亿字”;③安德明在《非物质文化遗产保护的中国实践与经验》一文中,也指出自1980年代初期开始启动、前后延续近30年的“民间文学三套集成”以及“十部中国民族民间文艺集成志书”“为非遗保护工作在中国的顺利开展,奠定了扎实的观念基础,也培养了广泛的作者队伍”,④但是这些阐述大多点到为止,缺乏有针对性的着力论证。⑤显然,相关研究亟待补充———非遗保护工程及其产生的意义,需要放置在本土非遗保护的整体历史中,在非遗工程与本土实践的关联性中加以考察,只有这样,才能获得对该工程更加全面和准确的认识。

上述反思构成了本文的出发点。本文将以作者对河北涉县娲皇宫地区女娲信仰的长期研究为基础,以相关碑刻为资料来源,从中梳理自明代迄今长达近400年的历史进程中,当地政府、知识分子、香会会首以及普通信众,为保护女娲信仰所付出的诸多努力,力图从中呈现地方社会文化保护实践较完整的历程,从中透视非遗保护工程与中国本土实践之间的内在关联。

在开始正式的论述之前,有几个关键问题需要提前交代。

第一,按照《公约》的界定,非物质文化遗产指的是“被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。这种非物质文化遗产世代相传,在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中,被不断地再创造,为这些社区和群体提供认同感和持续感,从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。”①在河北涉县以及中国广大地域范围内流传的女娲信仰,长期为各相关社区和群体所珍视,并为其提供了认同感和持续感,是重要的非物质文化遗产。2006年,涉县的女娲祭典被列入第一批国家级非物质文化遗产。

需要注意的是,非物质文化遗产不仅仅指那些被专家和权威机构遴选、认定的“认知遗产”(heritageinperception),也包括更广泛的、没有被认定并列入各类非遗保护名录、却在普遍意义上具有历史和艺术的内在价值的“本质遗产”(heritageinessence)。②很多人以为“非遗”一词指的仅仅是被列入各类保护名录的项目,其实是一种误解。本文所说的“非物质文化遗产”概念遵循了《公约》的界定,不对“本质遗产”和“认知遗产”进行界分。

第二,非物质文化遗产和物质文化密不可分。如上所引,在《公约》的界定中,明确指出“非遗”既指涉非物质性的“各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能”,也牵涉物质性的“相关的工具、实物、手工艺品和文化场所”,二者往往结合在一起,才构成了完整的、可知可感的非物质文化遗产。对于女娲信仰的维护和传续而言,庙宇构成了最为重要的物质实体,不仅体现并承载着信众对女娲的信仰,也为信仰行为的具体实施提供了实体的文化场所;娲皇宫里矗立的一通通石碑,表达着不同时代信众对娲皇圣母的信仰观念和情感,记录着一次次鲜活的保护事件,不仅构成了女娲信仰的相关“实物”,也为考察历史上女娲信仰的保护状况,提供了弥足珍贵的档案。由于作为“非物质”遗产的女娲信仰的历史存在状貌迄今已然邈不可及,因此,本文对于历史上涉县地方社会对于女娲信仰保护情况的考察,将主要通过考察相关物质实体———庙宇和碑刻的修建和记录情况来展开。

第三,本文的资料来源。娲皇宫中至今保存有从明代万历三十七年(1609年)直至2004年共395年间刊刻的近80通石碑,除最早的万历三十七年石碑之外,明代的碑另有万历四十四年(1616年)、天启六年(1626年)、崇祯元年(1628年)所立,共计4通;另有1992年和2004年所立的两通当代石碑,其余则均为清代和民国时期所立。③这些珍贵的石碑延续了中国古代庙宇石碑刊刻的传统———每有新建、重修或其他重要事件,必立碑记录。碑文中既记录地方社会对女娲神话和信仰的看法、娲皇宫及其附属建筑重修的原因和过程,也记录维修的主体、经费来源、捐款者的姓名和捐款数量等,展示了自明代、清代、民国直至当代女娲信仰的盛况,以及此间不同主体采取的保护办法,为了解自明迄今近400年间女娲信仰的保护历程提供了重要依据。本文将从这近80通石碑中遴选出8通,其中明代2通,清代3通(其中有两碑同记一事,可视为一体来分析),民国1通,当代2通。遴选一方面考虑到各时代之间选用的碑文数量尽量均衡,另一方面也考虑到官方与民间力量的均衡———制作讲究、保存较好的石碑及其碑文不可避免地反映了更多官府的声音,因而笔者也将个别制作简陋、地位较低的镶碑纳入分析的范围。总之,8通石碑的碑文成为本文分析的主要文本。

一、涉县的女娲信仰与娲皇宫

涉县位于河北省西南部,面积1509平方公里,人口42万。①这里是中国女娲信仰最为盛行的地区之一,据笔者统计,如今全县境内有近20座女娲庙,其中建于中皇山山腰处的娲皇宫是历史记载最为悠久、建筑规模最为宏大的一座女娲庙。整个建筑群分为山下、山上两部分。山脚有3处建筑,自下而上依次为朝元宫、停骖宫(俗称“歇马殿”)和广生宫(俗称“子孙殿”)。山上的主体建筑是娲皇阁(俗称“享殿”),通高23米,由四层组成,第一层是一个石窟(俗称“拜殿”,是信众顶礼焚香、敬拜女娲老奶奶的主要地方),石窟顶上建起三层木质结构的阁楼,分别叫作“清虚阁”“造化阁”和“补天阁”,里面供着女娲造人、补天等塑像。其他的附属建筑还包括梳妆楼、钟楼、鼓楼和题有“娲皇古迹”的牌坊等。山上和山下的建筑由十八盘山路连接起来。每年农历三月初一到十八是娲皇宫庙会。三月十八,相传是女娲奶奶的生日。据清代咸丰三年(1853年)《重修唐王峧娲皇宫碑记》记载:“每岁三月朔启门,越十八日为神诞。远近数百里男女坌集,有感斯通,无祷不应,灵贶昭昭,由来久矣。”可见娲皇宫庙会在历史上的盛况。如今这里的庙会依然十分盛大,来自附近方圆数百里以及山西、河南、河北等地的香客纷纷前来进香,有时一天的人数最多可达到1.4万人。②2006年,中国民间文艺家协会授予涉县“中国女娲文化之乡”的称号,同年,这里的“女娲祭典”也被国务院公布为首批“国家级非物质文化遗产”。

至于女娲信仰在当地何时肇始、娲皇宫最初建于何时,至今都已无法考证了。对娲皇宫的初建,当地人有多种说法。一种说法是建于汉代,主要依据是清嘉庆年间(1796~1820年)《娲皇圣帝建立志》碑文记载:“有悬崖古洞,迨汉文帝创立神庙三楹,造神塑像,加崇祀典,其初谓之中皇山。”一些学者因此推断此庙应当是汉文帝时(公元179~前155)创立。我以为这一说法不无道理,因为汉代是女娲信仰十分活跃的时期,很多地方出土的墓刻画像中都有女娲的形象,她的神庙在这里得到初建,是很有可能的。不过,当地也有不少人认为:娲皇宫是北齐文宣帝(公元550—559年在位)所建,③依据是清嘉庆四年(1799年)的《涉县志》记载:“传载文宣帝高洋自邺诣晋阳,……于此山腰见数百僧行过,遂开三石室,刻诸尊像。……上有娲皇庙,香火特盛。”我认为这一说法不是很可信:这段记述只表明文宣帝在此大兴佛教,并没有表明他修建了女娲庙,因此文宣帝与娲皇宫的修建可能并无直接关系。总之,对于涉县地区的女娲信仰在明代万历年以前的保护情况,由于文献记载的缺乏,如今已无法确知详情了。但是,从明代迄今的保护历程,有赖于娲皇宫中保留的碑刻,则较为清晰。

二、八通石碑中记录的保护事件

下面我们来看看这8通石碑及其碑文中铭刻的本土保护历史。

(一)明代

明代的第一通石碑(明碑1)是万历三十七年(1609年)所立,其上刻有《重修娲皇庙碑记》,碑文为直隶阳府通州官王希尧所撰,记录了约400年前,涉县当地的女娲信仰观念、习俗以及重修娲皇庙的原因和经过:由于女娲正婚姻、抑洪水、炼石补天、制笙簧弦瑟等显赫功绩,加之神威巨大、灵验不爽,所以远近的信众纷纷前来朝拜进香,娲皇宫的香火非常兴盛。不料1608年正月,娲皇宫遭遇火灾,“寸木片瓦俱成灰烬”。当时的县令潘公不忍心看到这样的局面,于是命令一些官员和住持道人召集工匠,重建大殿一座。结果大殿还未修完,潘县令去世。新来的张县令决定继续前任未竟的事业,最后使娲皇宫巍峨壮丽,“焕然改观”。①明碑2为崇祯元年(1628年)所立的一块镶碑,贡生张襄野撰写了碑文《创建娲皇阁记》,②记载了民间与官方通力协作、修建娲皇阁的事情:由于女娲氏“别姓氏,通殊风,灭共工而息洪水”,所以得到天下人的礼祀敬奉。天启甲子年(1624年),当地人开始修建娲皇阁,崇祯元年落成,其中主要的主事者包括“聚财鸠工有苑存顺、赵可英也;发愿住持张常庆、专清募化人陈一枝也”,县政府也出资援助了这次修建工程(“邑侯三公则悉付之公直收掌,作阁上费用”)。

(二)清代

清代的石碑较多,有的为官府所立,有的为普通信众所立,所记录的事件也有大有小,大者如重建整个娲皇宫建筑群,小者如凿池蓄水,为香客提供煎茶和休憩之所,或者打造几张供桌等等,不一而足。

本文遴选的清碑1为嘉庆十三年(1808年)所立,也是镶碑,碑文题为《创建正殿栏杆石重建梳妆楼殿台碑记》,③为当地秀才崔梦雷所写,文辞比较粗糙,却清楚地记述了当地百姓自发修建娲皇阁正殿的栏杆石并重建梳妆楼殿台以及前后两代人对于娲皇阁的维护历程。大约是因为该工程较小,所以整个事件没有官府的参与,完全是维首(香会会首)、信众以及相关道人协力完成。事件的大致经过是:乾隆五十八年(1793年),有道人三家、老维首十家、附近维首数十家,推举出总维首二家,开始修建娲皇阁正殿的栏杆石并重建梳妆楼殿台。工程由索堡村郭子珍、石家庄石子国敬二人督工,大家一起努力,花费了十几年的时间而大功告成。此后众维首卸职,只有老维首与道人一起,每年对娲皇阁进行维护,屡次增修。后来郭氏去世、石氏年老,石氏的长子石和便继承其位,“代父之劳乐善不疲,尽己之责公而忘私”。

清碑2、3均为咸丰三年(1853年)所立。这两通石碑矗立于娲皇阁台基两侧,位置显赫。石碑的内容说的都是同一件事:咸丰二年,因祭祀不慎,娲皇宫被火焚毁,县令李毓珍组织重建了娲皇宫。所以这两碑可以视为一体来对待。南侧的石碑为李毓珍撰书的《重修唐王峧娲皇宫碑记》,记录了当时重修娲皇宫的整个过程:火灾之后,祠宇尽毁,县令不忍心看到“神灵不妥,古迹就湮”,于是选择了当地10多位老成练达的乡绅和商人,有的负责募集资金,有的负责督办工程,邻近的村庄也都乐善好施。一年多以后,被焚毁的建筑全部焕然一新,而且比从前更为壮观。此外还新修了牌坊、碑林,将布施者的名字以及工程的状况一一记录其上。

北碑则是当时涉县的“台顶司事绅商士庶”各阶层人士为纪念李毓珍的功德而树立的“功德碑”,夸赞李县令在娲皇宫重建工程中尽心尽力。特别值得注意的,是功德碑的背面,刻有县政府发布的官方公告,颁布了12条对娲皇宫的保护措施,公开声明:虽然娲皇宫的重建“大工告竣”,但是以后每年还需要继续维护,因此制定了12条措施,以使娲皇阁的保护有可持续性(“详定章程,昭垂永久”)。这12条措施包括:

开庙门时,该道士派人谨防香火。

咸丰四、五、六三年之内,顶上香资,停骖宫、广生宫、朝元宫三家共同经理。每年享殿以内并妆楼下布施香钱,尽数归公,其余按股均分。以后各管一年,周而复始。每年所收享殿、妆楼下布施香钱,发外生息,不得私用,以备修补之用。

三年修理一次。……

各处男女进香,晚间不准顶上住宿,违者禀究。

无论各色人等,不得在顶上聚赌,违者重处,并究值年道士。……①

(三)民国时期

笔者见到的民国时期石碑的资料不如清碑的多,目前能看到的仅有两通,其碑文的撰写风格与清代一脉相承。一通为民国四年(1915年)所立,记录的是重修广生宫的事。鉴于其并未直接体现女娲信仰的保护情况,所以这里略去不谈。另一碑为民国五年(1916年)所立,记述了当地重修停骖宫的事件。②停骖宫是娲皇宫中的重要组成部分,达官显贵,到此必须下马,以示虔敬;男女老少,在此稍事休憩修整,“则神志以凝,仪容以肃”,然后上山拜女娲。由于风雨摧蚀,“庙貌倾秃”,所以维首们齐心协力,募集钱财,陆续加以修葺,一年多时间始告完成,停骖宫重新“金碧辉煌”。工程花费“千有余金”,全部来自于各方捐款。

自此以后的70多年里,碑刻数量显著减少。造成这一现象的主要原因是战争和政治运动频仍:1937年,日本入侵华北,朝元宫正殿和近殿的部分建筑被日军焚毁,长期流传的敬拜娲皇圣母的“摆社”习俗③也被迫停止,1949年以后始得恢复;1950年代的“破除封建迷信”运动中,又拆掉了部分庙宇,砸毁了各殿的泥塑神像;1966~1976年的文化大革命中,殿脊上的陶兽和殿内珍贵的壁画被毁坏,“摆社”习俗再度终止。④不过,尽管灾难频仍,女娲信仰其实并未断流,依然顽强传承,老百姓也想方设法,保护自己的信仰传统。在涉县,广泛流传着女娲老奶奶显灵,保护刘邓大军的首长和普通百姓摆脱日军搜捕的传说;⑤也流传着诸多老百姓与文革时期的“造反派”斗智斗勇、保护女娲神像和圣物的传说,⑥都从一些侧面反映了那些特殊年代里女娲信仰的存续和保护状况。正因为文脉不断、薪火相传,所以文革刚一结束,1970年代末娲皇宫重新对外开放时,便立刻香火鼎盛、香客云集。此后地方政府也重新加强了对娲皇宫的保护,陆续修葺了所有殿阁,1987年又重新彩绘了所有塑像,使得娲皇宫内焕然一新。

(四)当代

正是在这样的背景下,娲皇宫里新增添了两块十分显著的当代碑。其中第一通石碑为1992年由涉县文物保管所所立,时任县委常委的马乃廷撰文,碑文题为《修葺续建娲皇宫记》,碑文的书写风格与明清民国三代保持着明显的一致性,以扼要而清晰的文字列举出近半个世纪以来娲皇宫遭遇的主要灾祸,包括“风侵雨蚀,雪欺霜凌,兵燹战火,人为祸害”,表彰了县文物保管所所长程耀峰在复兴女娲信仰、重建娲皇宫过程中的首要功劳,他“求拨款于政府,募锱铢于黎庶”,花费了15年时间,共耗资45万元,重修了殿阁,重塑了神像,终于使娲皇宫面貌一新。⑦

当代碑2是2004年所立,时任县委书记王社群、县长崔建国撰文,题为《2004年重修娲皇宫碑记》。此碑文与前面所引7篇迥然不同,写作采用了现代汉语,不过内在的叙事结构依然与旧体碑文暗合,清晰地记录了十多年前县委县政府重新规划并修葺娲皇宫的事件:“公元二00一年以来,中共涉县县委、涉县人民政府大力实施文化强县战略,……建设旅游景区,打造知名品牌,创建生态旅游城。全县旅游业蓬勃兴起。几年来娲皇宫景区……总投入三千余万元,……修建娲皇补天文化广场……山下塑花岗石女娲塑像母仪雍容,山上娲皇宫内重塑娲皇金身慈祥端庄。……经二00四年八月国家旅游局验收被评定为AAAA旅游景区……”。

三、上述保护事件的关联性及其特点

上引八通石碑只是娲皇宫现存石碑的十分之一,它们同其他石碑一样,镌刻着自明迄今近400年间,涉县地方社会从政府官员、知识分子、维首和普通信众为维护女娲信仰的存续所付出的大量心血和努力,鲜明地呈现出不同历史阶段保护实践之间存在的内在关联性,也反映了其与UNESCO框架下的非遗保护工程之间的联系。

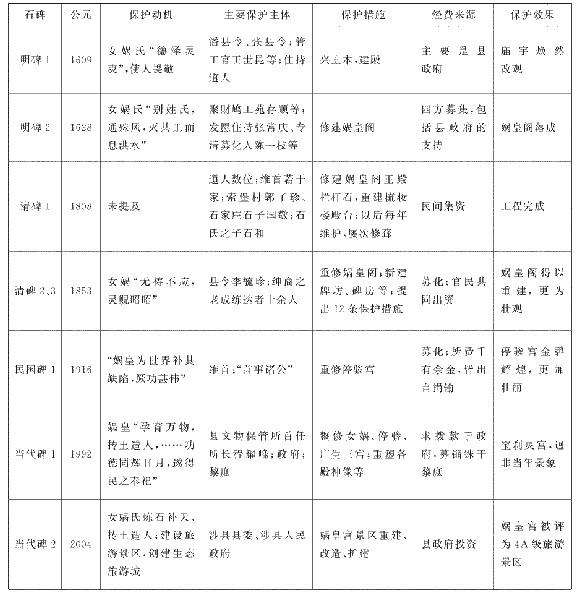

为更方便读者发现这八通碑中显露出的一些主要保护因素的关联以及差异请看下表:

表一八通石碑内在关联及其特点

从上表提纲挈领的归纳中,我们可以发现过去400年间,涉县地方社会在女娲信仰保护方面呈现出的关联性具有如下几个特点:

保护动机长期注重“内价值”。在前七通碑中,除清碑1未明确提及修建缘由以及作为“功德碑”的清碑3之外,其余都十分明确地陈述了保护的动机———源于对女娲信仰的尊重:一方面,女娲抟土造人、炼石补天等,“功德同辉日月”;另一方面,其神威浩大,“无祷不应,灵贶昭昭”“所以使人畏敬奉□也”。主事者往往因庙宇(或其部分)被毁或者残破不堪,不忍“使神灵不妥”,于是开始相应的保护行动。这就是说,其保护的初衷,完全是基于对女娲信仰所具有的“内价值”的认识和尊重。这里所说的“内价值”,按照刘铁梁的界定,指的是“局内的民众所认可和在生活中实际使用的价值”,也是“民俗文化在其存在的社会与历史的时空中所发生的作用”;而与之相对的“外价值”,则是指作为局外人的学者、社会活动家、文化产业人士等附加给这些文化的观念、评论,或者商品化包装所获得的经济效益等价值。①与上述几碑相比,2004年的石碑内容则有较大不同。虽然其中也提及女娲是“中华始祖”以及她炼石补天、抟土造人的神话业绩———说明其“内价值”并未完全被忽视,但是整个碑文所突显的,主要是对于“外价值”的强调,也即是对旅游产业及其经济效益的追求。从这里可以看出当代的文化商品化浪潮给民间信仰的保护和再生产带来的显著影响。

保护主体的多元化。就非物质文化遗产的传承与存续而言,保护主体往往具有至关重要的地位,那么,在涉县女娲信仰近400年的传承过程中,谁是保护的主体?从8篇碑文中不难发现,因时代和社会环境的不同,保护主体的构成及其运作的方式具有十分鲜明的多元化特征:有时候完全是地方政府为主导,有时候则主要是民间力量自发行动,但是更经常的,是官民协作的模式,参与者既包括地方政府以及各级官员、知识分子和商人,也包括维首以及普通的信众,在这一协作模式中,官方往往处于主导的地位。这种保护相关方的多元构成状况及其运作模式,至今在中国的非遗保护工程中仍然十分常见。而且,就碑文来看,不管是哪种保护主体,都对女娲信仰的持续传承发挥了积极有效的作用。

丰富多样而又具有鲜明本土特色的保护措施。近400年间,针对出现的不同问题,人们采取了多样而又具有鲜明本土特色的保护措施,其中,最主要的有以下3种:

1.修庙。前文说过,非物质文化遗产的存在和保护,离不开实在的物质文化的承载,二者相辅相成,一体两面。对于信仰而言,庙宇的存在至关重要。从本文所引述的碑刻中可以看到,涉县地方社会对于女娲信仰的维护和传承,主要表现在对信仰活动赖以存在的根本性文化场所———庙宇———的修葺和保护方面。除清碑1之外,其余碑文都涉及娲皇宫(阁)的重修、扩建和增建(包括附属建筑)。事实上,为相关的非遗项目提供生存或表演的文化场所,直到今天依然是国际国内非遗保护领域常见的举措。例如,2015年被列入人类非遗代表作名录的哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦联合申报的阿依特斯即兴口头艺术项目(Aitysh/Aitys,artofimprovisation),在申报书中就把为该口头艺术的实践提供场所,列为地方政府所采取的保护措施中的一项重要内容。②

2.立碑。按照《公约》的规定,“记录”(documentation)是非遗保护的主要手段之一(《公约》第2条第3款)。在本个案中,“勒石以垂永久”显然成为涉县地方社会最常采用,而且一直沿用至今的颇富有中国本土特色的记录方法。碑文所记述的内容,既有时人的女娲信仰观念与习俗,也包括保护事件的起因、经过和结果等。它们为后人了解相关非遗项目的知识、增进对它的理解,以及保护事件和历程的存档,都具有重大的意义。

3.制定保护措施。在清碑3中,县政府制定了十分详细而且有针对性的保护措施,既涉及维护现有娲皇阁的安全(比如谨防香火;不得在山顶聚赌及庙院内施放鸟枪、铁炮;不得砍柴、牧放牛羊等)、状貌(不得擅自在娲皇阁等处的前檐挂匾;勿得残毁碑上字迹;甚至连统一裱糊窗户纸也考虑在内),也考虑到了以后的可持续发展———比如每三年修理一次娲皇宫;规定维修资金的来源和分配(比如“每年享殿以内并妆楼下布施香钱,尽数归公,其余按股均分”等等)。措施的规定十分具体,有很强的针对性,也包括严厉的处罚措施(违者“严究”“重处”,有时还一并追究当值道士的责任)。这种由官府制定并颁布的保护规则,显然具有比一般民间契约更强的权威性和约束力,它可以说是中国本土较早的、自觉的非遗保护实践中十分重要的组成部分。类似的思路和举措,至今仍在传续———官方立法无疑是今天非遗保护当中最强有力的途径之一。中国政府于2011年正式通过并开始实施的《中华人民共和国非物质文化遗产法》,就是这方面的明证。

多元的经费来源。八碑显示,在当地女娲信仰的保护与娲皇宫的维护过程中,经费的来源多种多样,有时候完全是地方政府的投入(比如2004年碑中所记事件),有时候是民间集腋成裘的结果,但更经常的是官民协作,“四方募化”“求拨款于政府,募锱铢于黎庶”。这一模式,在我国当前许多地区的非遗保护工作中也经常能够看到。

当然,上述保护特点中,有的也许具有特定的历史阶段性(比如立碑作为记录方法),但大多均具有较强的模式性和可持续性,因而在不同历史阶段的本土保护实践中长期传续,也与今天UNESCO框架下的非遗保护工程之间保持了内在的关联。

结论

中国本土非物质文化遗产保护实践有着漫长的历程,它为21世纪初UNESCO发动的非遗保护工程在中国顺利生根、开花并迅猛生长,提供了本土的肥沃土壤,构成了不可或缺的内因。认识到这一点,不仅有助于我们正确看待和评价联合国框架之下非遗保护工程的功能及其意义,也有助于我们树立起文化自信,从自身丰厚的历史积淀中汲取养料,进而裨益今天的非遗保护实践。显然,联合国非遗保护工程产生的新功能和新意义,应当放置于本土非遗保护的整体历史中加以评估。如果忽视中国本土长期以来对自身文化传统的珍视以及保护,仅强调近现代以来对传统文化的破坏(其实本文的个案显示,即使在激进的文化大革命时期,文化保护的努力也一直延绵不绝),在“旧”与“新”、“破坏”与“保护”的二元对立中突显UNESCO非遗保护工程的革命性意义,在笔者看来,多少有失片面和公允。

不同历史阶段的本土非遗保护实践之间及其与UNESCO框架下的非遗保护工程之间,存在着内在的关联性。涉县的女娲信仰保护个案充分显示:在从明、清、民国以至当下近400年的历程中,在保护动机、保护主体、保护措施、经费来源等诸多方面,均存在明显的关联性,比如多元主体的参与;修庙以为女娲信仰活动保持根本性的文化场所;立碑是长期沿用的富有本土特色的记录方法;官方颁布法规、制定保护措施,更是今天非遗保护强大有力的手段。它们为涉县女娲信仰在400年间的传承发挥了根本性的作用———该信仰所以能够在当地持续存在、代代相传,其祭典所以能够于2006年成功列入第一批国家级非遗保护名录,同过去漫漫历史长河当中地方社会所付出的诸多保护努力密不可分。另一方面,诸多本土非遗保护模式至今在UNESCO框架下的非遗保护工程中广泛运用,也说明当下的各项非遗保护措施与政策并非横空出世,而是往往有着长期的历史实践经验的积累。换句话说,今天在中国轰轰烈烈开展的非物质文化遗产保护运动,在一定程度上是对本土延绵不断、生生不息的文化保护传统的进一步推进和深化。

中国本土淬炼出的非遗保护经验,为今天的非遗保护工程提供了有益的借鉴。就本文的个案而言,保护动机注重“内价值”以及保护过程中的“官民协作”模式尤其值得重视。在《公约》及其衍生文件中,特别强调社区、群体或个人是生产、认定、保护、延续和再创造非遗的关键性主体;非遗保护的目的,便是确保非遗在该人群内部并通过该人群而得以继续实践和传承,①因此,对作为“局内人”的社区民众“所认可和在生活中实际使用的价值”的认识和尊重,应当成为非遗保护工作的基本原则。不过这一点似乎并没有为很多相关从业人员充分注重,对经济利益等“外价值”的热衷和追逐成为当前非遗保护中的全球性问题,①“遗产化”(heritagization)过程中产生的内价值削弱、“外价值”增加的现象,也引发了不少学者对当前非遗保护运动的诸多批评。②有鉴于此,中国本土实践历史中长期注重“内价值”的经验,可以为当今的非遗保护工作提供宝贵的启示。另外,本文个案中所呈现出的多元主体共同参与、官民协作、常以政府为主导的保护模式,不仅在涉县的近四百年保护历程中被证实十分有效,而且至今在中国以及其他一些国家的非遗保护实践中仍然十分常见。这一模式与《公约》及其衍生文件所主张的“以社区为中心”、反对“自上而下”(top-down)的保护精神并不完全一致,但是在这些国家的具体语境中施行起来更具现实可行性,它对UNESCO非遗保护政策中的相关理想化理念,③提出了实际而有效的补充,彰显出中国本土非遗保护实践的创造性。(原文载于《云南师范大学学报》2017年06期,注释从略,详参原刊)